病理検査とは

病理検査とは、患者さんの体の一部を詳しく調べて、がんなどの病気があるかどうか、病気がある場合にはその病気がどんなものか知るための検査です。

どんな治療法が望ましいか考える際の大きな手がかりになり、がんを治療するに当たって必要となることが多い検査です。病理検査は主に細胞診と組織診とに分かれます。また、手術中に結果を出す迅速診断があります。

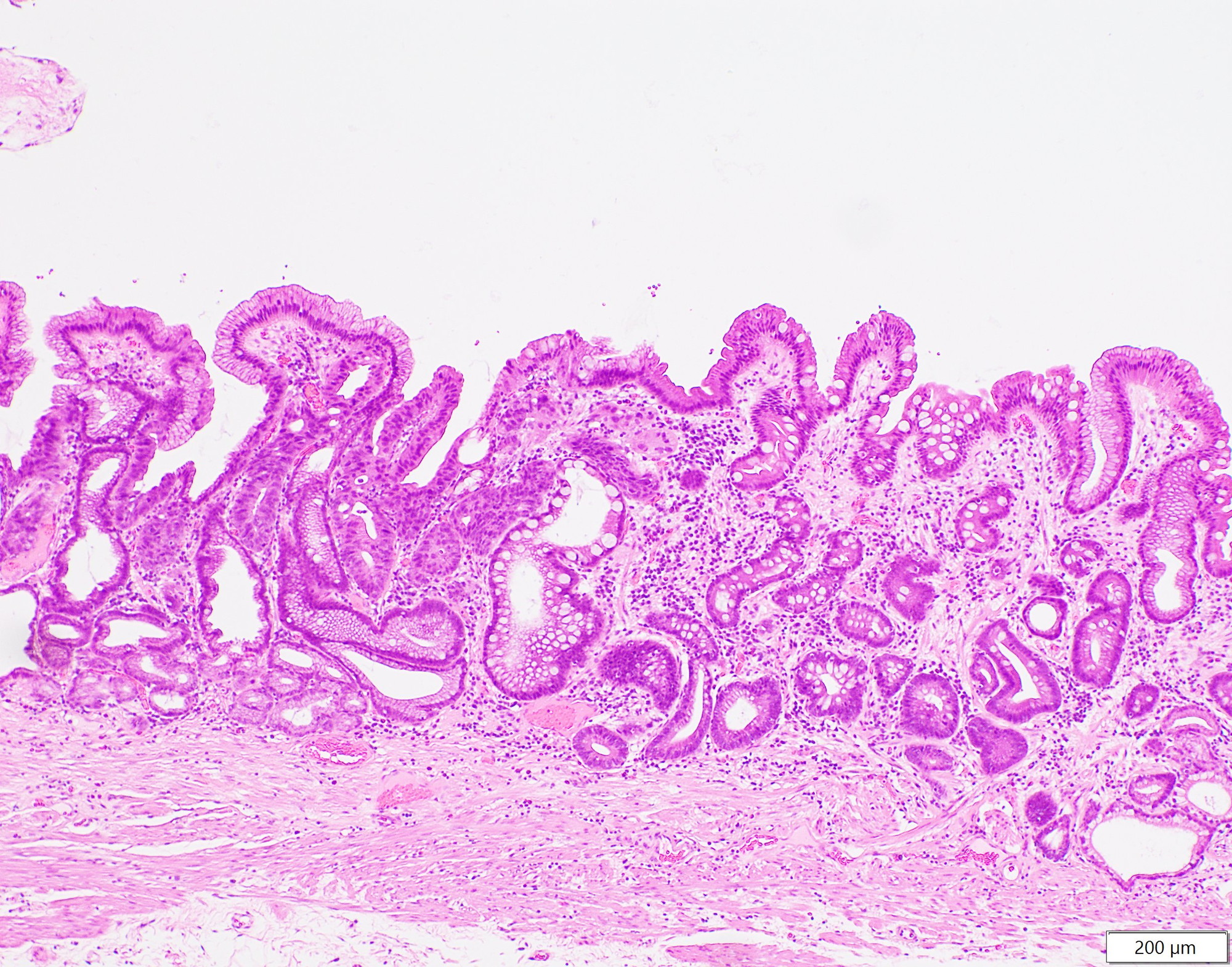

胃の粘膜内を広がるがんの写真

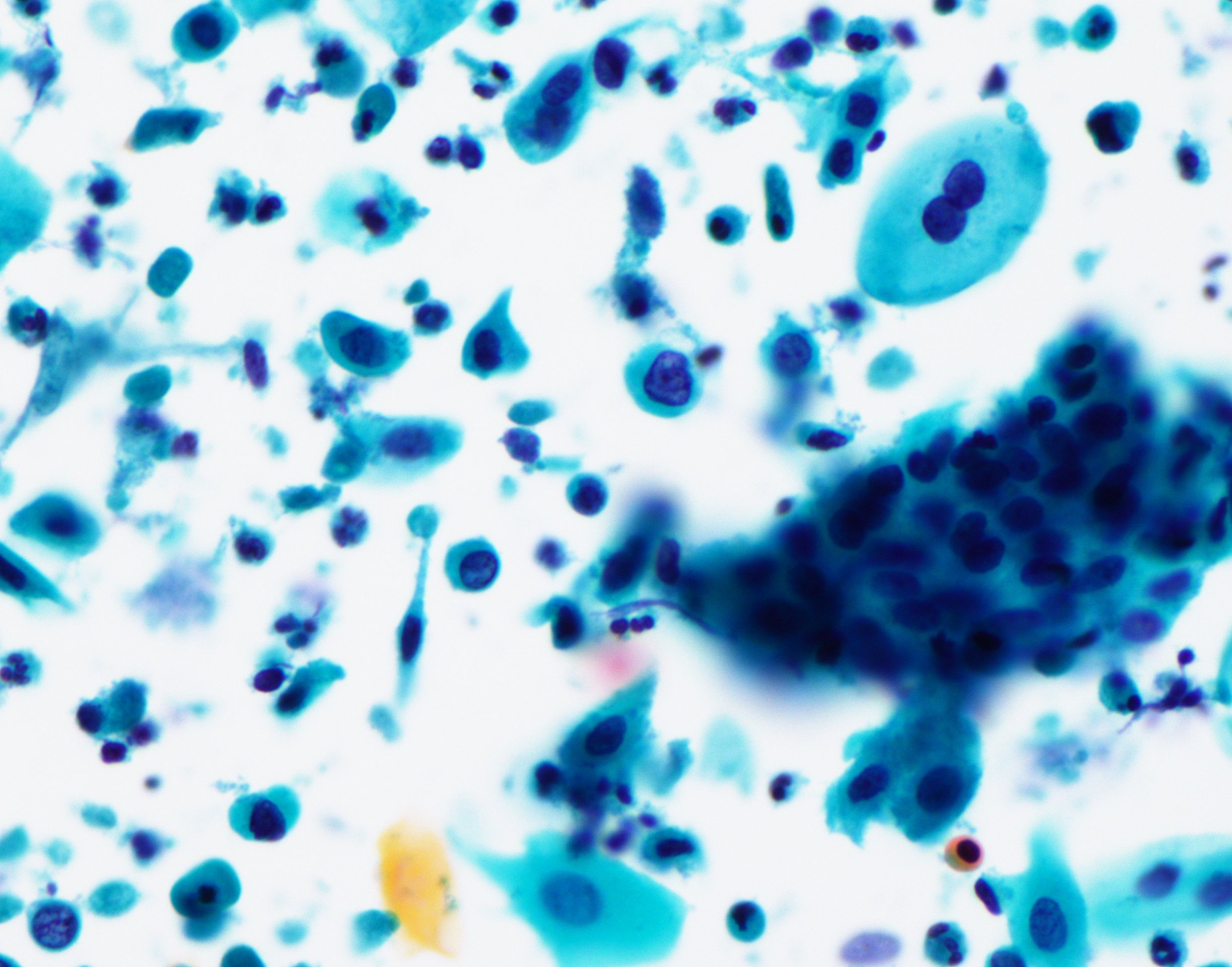

HSILとされた子宮頚部擦過細胞診の写真

担当する医師

病理検査と追加検査

病理検査で、がん細胞が持っているタンパク質や遺伝子などを調べる(追加検査)ことで、がんの性質がわかったり、特定の薬が効くかどうか予想することができたりします。追加検査には追加料金が発生するとともに、追加検査の多くは病院外の検査会社に委託していることもあり、検査の結果がでるまで時間をいただくことがあります。

技術的な問題があり、追加検査には、ある程度の量と質をもった病変の一部が必要です。一例では肺癌の遺伝子検査(AmoyDx肺癌マルチ遺伝子パネル)では切った面の大きさが4平方mm以上、検体内の細胞の20%以上が腫瘍細胞である組織が必要といわれています。追加検査をすることを目的に病変あるいはその一部をとることがあります。

また、一部の追加検査(主に免疫組織化学と技術を用いた検査)に関しては、医師が必要と判断した場合、患者さんに知らせることなしに実施することがあります。ご了承ください。

細胞診について

がんがあるかもしれない箇所からとってきたものをそのまま、あるいは濃縮してガラスの上にのせて、色をつけた後、顕微鏡で調べる検査です。おもに細胞をみて検査をします。

当院では8割以上で3日後までに報告しています。様々な理由で報告が遅れることがあります。細胞診は剥離細胞診と穿刺細胞診にわけられます。

1.剥離細胞診

尿や痰などの体から排出される物、あるいは、子宮頚部や口の中といった場所をこすってとれたものを調べる検査です。

痛みを含めた体への害が少なく、ひろい範囲から細胞を集めてくることができる検査です。検診や最初の検査でよく用いられます。

手間がかかったり害があったりする検査をするかどうか決めることに使われることが多いです。

2.穿刺細胞診

病気があると思われるところに針を刺し、吸い出したものを調べる検査です。

この結果次第では手術や薬での治療をすることを勧めることがあります。

組織診

癌があるかもしれない箇所からとってきたもの、あるいはその一部を薄く切ったあと色をつけ、顕微鏡で調べる検査です。

当院では8割以上で5日後までに報告をしています。病理部門に提出されたものが大きな場合や、医師が、追加検査が必要と判断した場合には報告までの時間が長くなることがあります。

多くのがんは組織診に基づいて分類されていて、組織診ががんの診断において最も信頼性が高いと考えられています。実際には様々な要因で、検査をしてもはっきりとした結果が出ないこともあります。また、現状では、追加検査の大部分はこの組織診のために提出されたものの一部を使って実施されています。

迅速診断

原則的には手術で切り取る範囲を決めるために手術中に実施される検査です。これにも組織診と細胞診があります。

検査の結果によっては、手術前の予定より広い範囲を切ることになったり、病気があると考えられる範囲全部は切り取れないから病気の部分を切り取ることを断念したりすることもあります。

また、技術的・時間的な制約が大きく、通常の組織診より正確性が劣ります。そのため、あとから迅速診断の結果が覆ることもまれながらあります。