診療科の特色

肝胆膵領域の悪性腫瘍を中心に治療を行なっています。具体的には肝がん胆道がん 膵がんに対する外科治療を中心とした集学的治療を行なっています。また、胆のう結石症胆嚢炎に対する腹腔鏡手術を積極的に行っています。

肝胆膵領域の外科手術は難易度が高く、専門性の高い領域です。

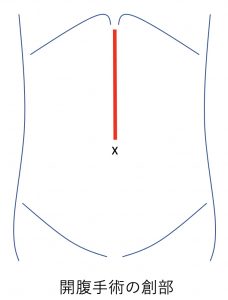

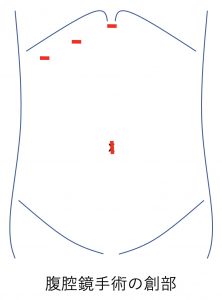

そのため、経験豊富な外科医による手術成績が良好であることが示されています。当科においては、これまで肝胆膵悪性腫瘍手術を2000例以上経験した日本肝胆膵外科学会高度技能専門医が手術を担当いたします。肝胆膵領域の外科手術は、現時点においては、開腹手術が標準治療とされています。一方、腹腔鏡手術はその低侵襲性から徐々に適応拡大されています。当院では、厳密な適応基準のもと、腹腔鏡手術を積極的に行なっています。また、患者様の治療方針を検討する際には、各科専門医(肝胆膵内科 放射線科 放射線治療科 病理診断科 腫瘍内科)と十分に協議を行い、患者様に応じた最適な治療法を選択します。

当科の特色

低侵襲治療

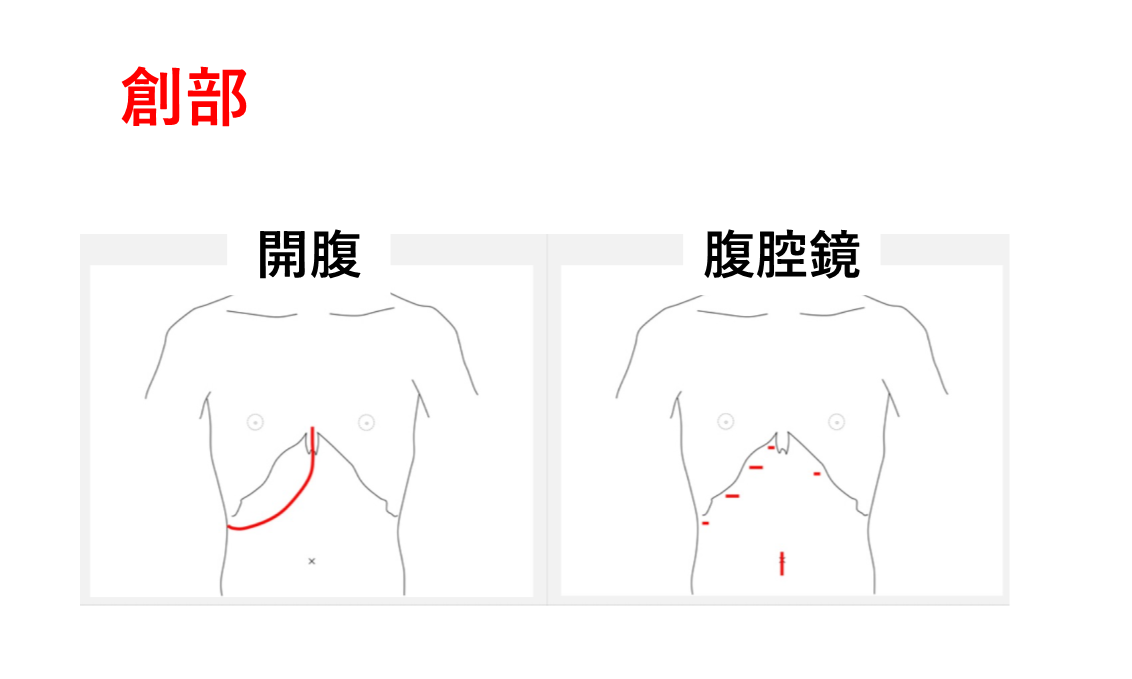

肝胆膵領域の外科手術は難度が高く、現時点においては、開腹手術が標準治療とされています。一方、腹腔鏡手術はその低侵襲性から注目されています。当院においては、厳密な適応基準のもと、腹腔鏡手術を積極的に行なっています。

肝胆膵専門医による集学的治療

外科、消化器内科、放射線科が一体となり、治療にあたっています。治療方針の決定には、各領域の専門医が合同でカンファレンスを行い、患者様にベストな治療方針を協議しています。

診療内容・方針

膵癌

膵がんとは?

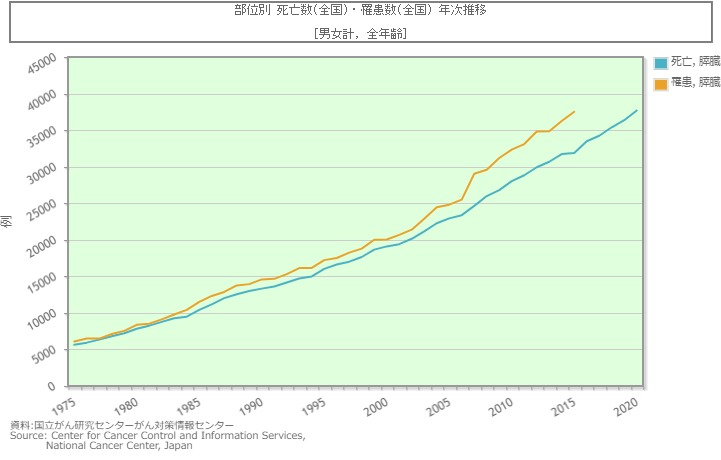

膵がんは膵臓にできる悪性腫瘍のことで、日本における膵がんの罹患者数、死亡者数は増加傾向にあります。死亡数の順位では、男性では5番目、女性では4番目でした。2020年には日本人のがん死亡原因の第4位となっています。

がん死亡数の順位(2020年)

| 位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

| 男性 | 肺 | 胃 | 大腸 | 膵臓 | 肝臓 |

| 女性 | 大腸 | 肺 | 膵臓 | 胃 | 乳房 |

| 男女別 | 肺 | 大腸 | 胃 | 膵臓 | 肝臓 |

出典:最新がん統計 国立がん研究センター

膵がんの原因

膵がんの発生を高める危険因子として、糖尿病、肥満、慢性膵炎、喫煙、アルコールなどがあげられます。膵癌の発症は糖尿病になって2年以内が最も多いため、糖尿病は膵癌発見の契機となることがあります。また血糖値が急激に悪化する場合も膵癌の可能性があります。また、慢性膵炎、膵管内乳頭粘液腫瘍(IPMN)の既往をもつ方や、血縁のあるご家族に膵がんを患った方が多い場合はリスクが高まります。

症状

腹痛、背部痛、黄疸、腹部膨満などの症状が出る場合があります。症状がある場合は進行癌であることが多いです。一方、初期の膵癌では特徴的な症状がないことから、早期発見が困難であることが多いです。

診断

膵がんの診断には血液検査、超音波検査、CT、MRI、また必要に応じて内視鏡的膵管造影、超音波内視鏡などの検査が行われます。血液検査では一般的な項目に加えて、CEAやCA19-9という腫瘍マーカーも測定します。腫瘍マーカーとは、一般にがんの勢い、進行度を反映する数値と言われています。これらの検査を組み合わせて、膵がんの進行度、転移がないかどうかや膵臓の近くの主要な血管との関係を調べます。精密検査の結果を踏まえて、患者さんお一人お一人に合った治療法を検討します。

腹部超音波検査

腹部超音波検査は患者さんへの負担の少ない安全な検査法として、最初に考慮されるべき検査です。

造影CT検査

造影剤を用いた造影CT検査により、病変の大きさ、位置、広がりを評価することが可能です。当科では、高解像度CT画像から画像再構築ソフトを用い、膵癌と周囲の血管との位置関係を把握しています。

造影MRI/MRCP検査

CT検査の情報に加えて、さらに腫瘍の性質を知ることが出来ます。

超音波内視鏡検査(EUS)

胃や十二指腸まで内視鏡を進め、超音波プローブを備えた内視鏡を使って、膵臓を調べる検査法です。細い針を直接膵臓に刺し、細胞を採取する方法(EUS-FNA)が膵癌を診断する場合があります。当院では内視鏡専門医により行われ、より正確・安全な検査を目指しています。

ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影法)

内視鏡をつかって膵管に直接造影剤を入れてレントゲン撮影することで、膵管の形状を詳しく調べる方法です。

PET検査

全身を調べる検査で、膵癌の転移の有無を診断するのに有用な場合があります。

治療

膵がんにおいては、手術が唯一の根治療法です。

膵臓がんでは、切除が可能かどうかについて評価を行います。「切除可能」「切除可能境界」「切除不能」の分類が用いられます。

切除可能な場合は、手術のみ、あるいは手術と薬物療法を組み合わせた治療を行います。がんが膵臓周辺の大血管を巻き込んでいたり、別の臓器に転移していて手術ができない場合は、薬物療法や化学放射線療法を行います。

手術

切除可能である場合、手術が第一選択になります。

膵臓がんが周囲の血管を巻き込んでいる等の理由で、手術によりがんを確実に取り切れるか判断が難しい「切除可能境界」である場合には、先に、化学療法を行い、効果が得られ「切除可能」と判断される場合には、切除を行うことがあります。

膵臓がんの手術には、膵頭十二指腸切除術、膵体尾部切除術、膵全摘術があります。

(1)膵頭十二指腸切除術

膵頭部癌を中心にがんがある場合、膵頭部、胃の一部、十二指腸、空腸の一部、胆管、胆嚢を切除します。切除後は、残った膵臓を小腸に繋ぎ合わせます。また胆管と小腸、胃と小腸も繋ぎ合わせます。

(2)膵体尾部切除術

膵臓の体部と尾部を切除します。通常は脾臓も摘出します。

(3)膵全摘術

がんが、膵臓全体に及ぶ場合や、以前に膵臓切除を行っており、残った膵臓にがんができた場合などに膵臓を全部切除する術式です。

化学療法

膵がん治療において化学療法は、切除不能例および切除後の再発例に対して行われています。また、最近では、切除可能例に対する術前あるいは術後補助療法として化学療法が行われています。切除可能膵がんに対して、手術前にゲムシタビン+S-1による術前抗癌剤治療を行うことで、切除後の治療成績が向上することが示されています。また膵臓がんの切除後に、TS-1という抗がん剤を約半年前服用することが、ガイドラインで強く推奨されています。

放射線治療

切除不能と判断された局所進行膵がんに対して、肝転移などの遠隔転移がない場合、放射線治療の適応となります。また、遠隔転移があっても、原発巣や転移巣による疼痛などの症状があれば、緩和的放射線治療の適応となります。

肝細胞がん

肝がんについて

肝がんは、肝臓自体からできる原発性肝癌と、肝臓以外の臓器から肝臓に転移する転移性肝癌があります。

原発性肝がんのうち、約90%は原発性肝細胞がんです。死亡数は、肺がん、大腸がん、胃がん、膵臓がんに次いで5番目に多い疾患です。

がん死亡数の順位(2020年)

| 位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

| 男性 | 肺 | 胃 | 大腸 | 膵臓 | 肝臓 |

| 女性 | 大腸 | 肺 | 膵臓 | 胃 | 乳房 |

| 男女別 | 肺 | 大腸 | 胃 | 膵臓 | 肝臓 |

出典:最新がん統計 国立がん研究センター

肝がんの危険因子について

多くの肝細胞がんは、慢性肝炎や肝硬変といった慢性肝疾患を背景に発生することが知られています。原発性肝細胞癌の多くは、B型肝炎ウイルス(HBV)およびC型肝炎ウイルス(HCV)の持続感染から発生します。しかしながら近年、B型肝炎治療あるいはC型肝炎治療が大きく進歩したため、B型、C型肝炎ウィルス感染が原因となっている肝細胞がんの発生は少しずつ減少傾向になってきています。一方、生活習慣病を背景とするNASH(非アルコール性脂肪肝炎)由来の肝細胞がんが増加しています。

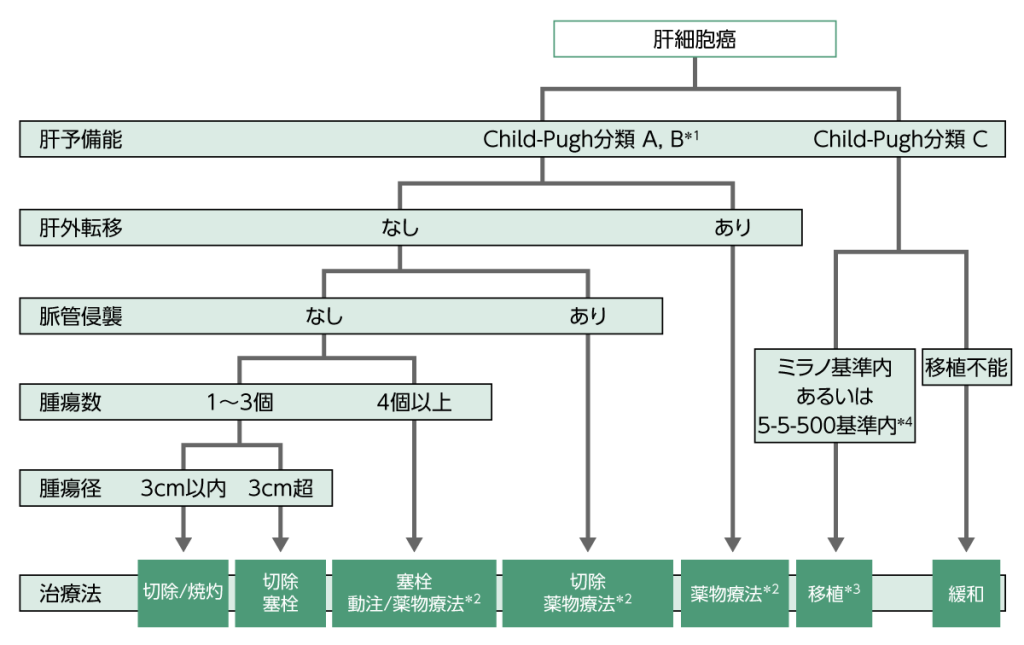

肝がんの集約的治療について

肝癌診療ガイドラインでは、肝障害度と腫瘍のサイズや個数に応じて、肝切除、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈塞栓療法(TACE)、全身化学療法、肝移植、緩和ケアを選択することが提唱されています。最も確実な治療法は、外科的切除です。 肝がんの多くは、慢性の肝疾患、特に肝硬変を背景に発生することから、治療法の選択には肝臓の機能がどれくらいあるか(肝予備能)を考慮することが大切です。肝細胞がんは再発率が高く、切除後5年以内に70%の方が再発します。しかし、再発の多くは肝臓内であり、再肝切除やラジオ波焼灼術、肝動脈塞栓術などによる治療を行うことで、長期生存も可能になります。当院においては、肝臓外科、肝臓内科、腫瘍内科、放射線科、放射線治療科が緊密に連携しながら、肝がんの集約的治療に取り組んでいます。

日本肝臓学会編「肝癌診療ガイドライン2021年版」2021年,P76,金原出版

肝予備能の評価

1) Child-Pugh スコア

| 1点 | 2点 | 3点 | ||

| 項目 | 脳症 | ない | 軽度 | ときどき昏睡 |

| 腹水 | ない | 少量 | 中等量 | |

| 血清ビリルビン値 (mg/dl) | 2.0未満 | 2.0-3.0 | 3.0超 | |

| 血清アルブミン値 (g/dl) | 3.5超 | 2.8-3.5 | 2.8未満 | |

| プロトロンビン活性値 (%) | 70超 | 40-70 | 40未満 |

2) 肝障害度

| 1点 | 2点 | 3点 | ||

| 項目 | 腹水 | ない | 少量 | 中等量 |

| 血清ビリルビン値 (mg/dl) | 2.0未満 | 2.0-3.0 | 3.0超 | |

| 血清アルブミン値 (g/dl) | 3.5超 | 2.8-3.5 | 2.8未満 | |

| ICGR15 (%) | 15未満 | 15-40 | 40超 | |

| プロトロンビン活性値 (%) | 70超 | 40-70 | 40未満 |

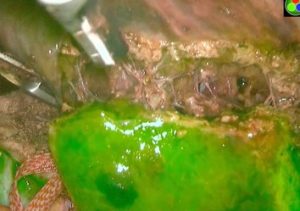

腹腔鏡下肝切除

2010年に一部の術式が、2016年からはほとんどの肝切除術式が保険適応となりました。肝臓がんに対する腹腔鏡手術は、傷が小さい、痛みが軽い、回復に要する期間が短いというだけでなく、肝切除において特に問題となる出血量が少なく、術後合併症も少ないといったメリットがあります。当院においては、腹腔鏡下肝切除を積極的に施行しています。

↓再発大腸癌肝転移に対する4回目の肝切除

高度肝硬変症例に対する腹腔鏡下肝切除(1枚目)、ICGを用いた腹腔鏡手術(2・3枚目)

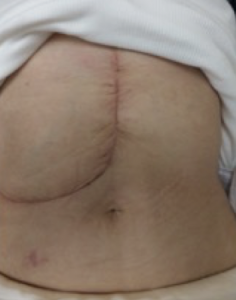

腹腔鏡下肝切除術後1ヶ月の創部(1枚目)、腹腔鏡下肝切除術後半年の創部(2枚目)

開腹肝切除術後1ヶ月の創部(1枚目)、開腹肝切除術後半年の創部(2枚目)

肝細胞がんに対する手術以外の治療法

・肝動脈塞栓術 (TACE)

足の付け根にある動脈に局所麻酔を行い、カテーテルを肝臓の中まですすめます。抗がん剤とがんに取り込まれやすい造影剤を混ぜて注入し、その後、肝動脈を詰まらせる塞栓物質を注入する方法です。

・ラジオ波焼灼術

体表に局所麻酔を行い、肝臓がんの中に電極針を挿入して、ラジオ波電流を流し、熱を発生させることでがん細胞を死滅させる方法です。現在では、肝がんに対する標準的な治療として位置づけられています。

・薬物療法

近年、肝がんに対する薬物療法の進歩は著しいです。特に、免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬という薬剤を使用する場合、高い治療効果が期待できます。なんらかの理由により免疫チェックポイント阻害薬が使えない場合には、分子標的薬を使用します。

・放射線治療

手術やラジオ波焼灼術が難しい場合や、脈管内に広がる進行がんに対する治療として、放射線治療が選択される場合があります。

大腸がん肝転移の治療には、肝切除、全身薬物療法、肝動注療法、および熱凝固療法があります。根治されるには、肝切除が最も望ましいとされています。他の臓器に転移がないか、あるいはあってもコントロールされている場合、肝切除可能な場合は肝切除が推奨されます。肝転移の切除が困難な場合は、全身薬物療法を行います。最近分子標的薬をはじめ化学療法の進歩が著しく、化学療法が奏効し肝転移巣が縮小することにより、肝切除が可能になる場合もあります。

手術

肝切除可能な場合は肝切除を行います。当科においては、積極的に腹腔鏡手術を導入しています。開腹手術と比較して、創部が圧倒的に小さく、出血量、術後合併症も少ないことから、身体に負担の少ない低侵襲な手術と言えるでしょう。手術を中心とした集学的治療により、生存が延長し、治癒する場合もあります。また、肝切除後に再発された場合には、再肝切除を積極的に行っており、長期生存も十分に期待出来ると考えています。

全身薬物療法

根治切除が不可能な場合、全身薬物療法を行います。近年の薬物療法の進歩は著しく、切除不能大腸癌のにおいて、全身薬物療法を行った場合、生存期間は中央値で約3年にまで延長しています。最近では患者さん各々の癌組織で起きている遺伝子変異を調べることで、効きやすい薬剤がわかることもあります。現在、RAS遺伝子、BRAF遺伝子、そしてMSIの測定をし、適切な化学療法レジメンを選択します。切除不能大腸癌肝転移の場合、「大腸癌治療ガイドライン」では5次治療まで候補があります。元々、切除不能肝転移であっても、強力な化学療法により肝転移が縮小し、根治手術が可能になる場合もあります。

大腸癌肝転移の治療には、肝臓外科医、大腸外科医、消化器内科医、腫瘍内科医、放射線科医、放射線治療科、病理診断科、緩和ケア科が関与します。これら多数の科が一致協力して治療方針を決定しています。大腸癌肝転移の治療は、こうした各専門医が協力して治療に望む必要があるため、患者様には経験豊富な専門施設での治療をおすすめいたします。

胆嚢

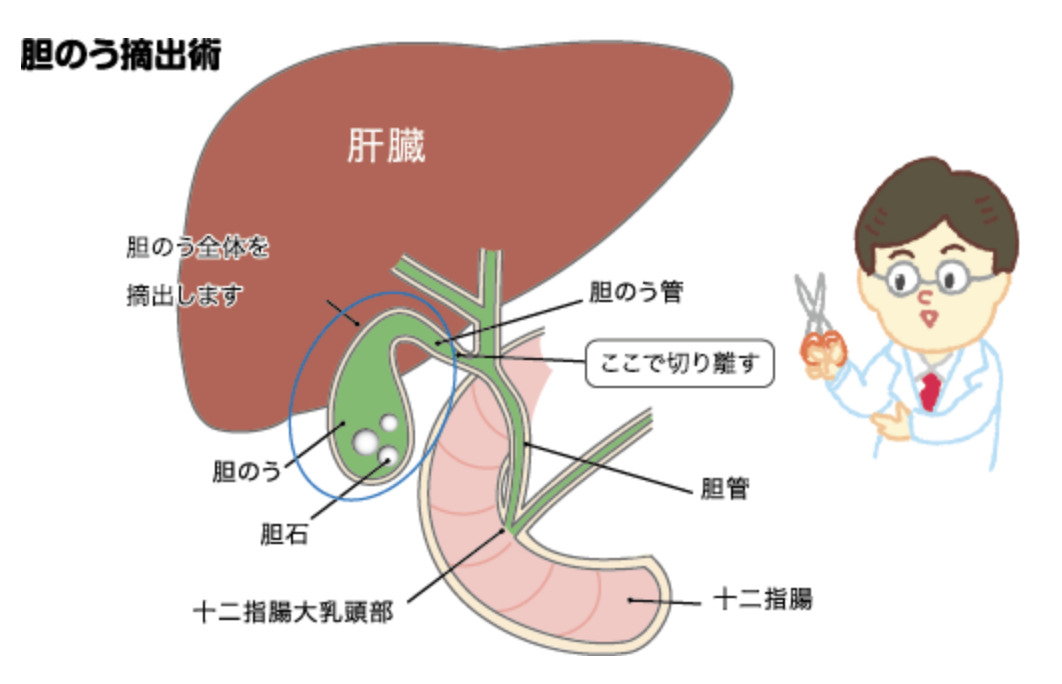

胆のうや胆管に結石ができる胆石症は、近年増加しています。胆石症を根治する治療法は胆石ができる場所である胆のうを切除することです。当院では、身体への負担を最小限に抑えた手術手技を積極的に取り入れています。傷が小さい・痛みが少ない腹腔鏡手術において豊富な治療実績があります。

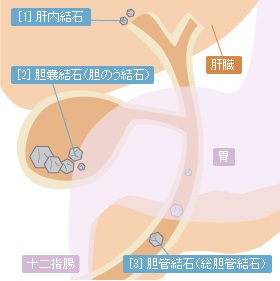

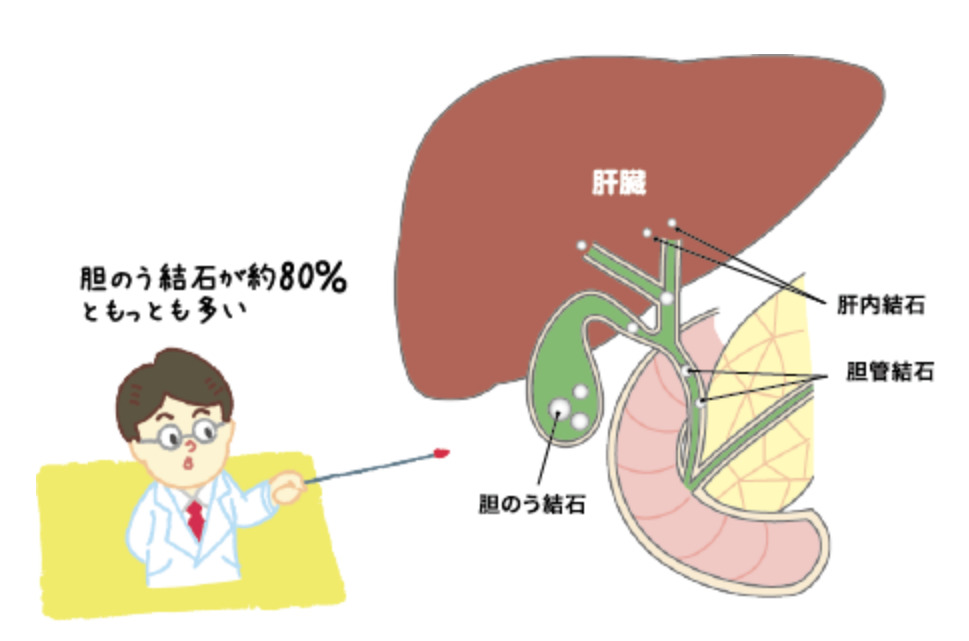

胆石とは

胆石とは、肝臓や胆のう、胆管にできる結石(石)です。胆石は石のできる場所により、肝内結石、胆のう結石、胆管結石(総胆管結石)に分類されます.

日本消化器病学会ガイドライン

肝臓には様々な機能がありますが、その中に胆汁を作る働きがあります。 胆汁は脂肪分の消化を助ける働きをします。胆汁は、肝臓で作られ、胆管を通って、胆嚢で貯留します。胆のうは、胆汁を一時的に溜め込んだり、濃く濃縮する働きがあります。胃に食物が入ってくると、胆嚢は収縮し、胆管を通って十二指腸へと流れていきます。十二指腸内で食物と混ざり合い、消化されます。

症状

胆のう結石があっても必ずしも症状が出るとは限りません。約8割の方は無症状です。胆石により胆嚢内の胆汁がとどこおり細菌感染をおこすことによって、右季肋部痛、発熱、嘔吐などいの症状が出る場合があります。背中や肩に抜けるような痛みを伴うこともあります。痛みの程度は、個人によって異なり、鈍い痛みから、刺し込むような鋭い痛みまでさまざまです。

胆嚢ポリープ

胆嚢内にできる良性腫瘍ですが、大きさが1cm以上の場合や、増大傾向を認める場合には、胆嚢癌である可能性が出るようになります。そのため、これらは手術により切除した実物によって判断する必要があります。一方で、大きさ5mm以下の小さなポリープやコレステロールポリープ(胆汁に含まれるコレステロールの沈着によりできるもの)は通常手術は必要ではなく、経過観察が行われます。

胆嚢腺筋症

胆嚢の壁を構成する粘膜と筋層の一部に厚みのある部分が形成されるもので、悪性(癌)ではありません。ただし、癌との区別がつきにくい場合には、手術により顕微鏡検査により診断を行う必要があります。

また、胆嚢腺筋症は胆嚢の収縮機能をくるわせるため、胆汁の停滞により胆石を形成したり、胆石が無くても胆嚢の異常収縮による痙攣発作(上腹部や背部の痛み・吐き気などの症状)の原因となったりします。胆石合併の有無に関わらず症状がある場合には手術の適応となることがあります。

治療法

胆のう結石の治療法は、内科的治療と外科的治療に分かれます。内科的治療は、胆石溶解療法、体外衝撃波などがあります。外科的治療は、手術による胆のう摘出術です。内科的治療である胆石溶解療法において、効果があるのは約20%です。また、体外衝撃波は、5年で40%程度が再発するとされています。また重篤な合併症を起こすこともあり、現在はほとんど行われていません。以上のことから、胆石症においては、内科的治療は効果が少ない場合が多く、手術が可能であるならば手術が望ましいです。胆石は、上腹部や背部の痛み・吐き気など何らかの症状がある場合に、手術の適応となります。胆石があっても無症状の場合は経過観察を行いますが、胆嚢癌の合併が疑われる場合には、たとえ無症状でも手術をお勧めすることがあります。

日本消化器病学会ガイドライン

手術について

胆のう摘出術の方法は、おなかを大きく切開する開腹手術と、きずの小さな腹腔鏡手術があります。当院ではほとんどの胆のう摘出術を腹腔鏡下に行っています。

腹腔鏡手術

一般的には、難易度の高い手術ではありませんが、胆のうの炎症が高度な場合には、高度な技術が必要とされます。また、胆管損傷等の重篤な合併症のリスクが高まります。当院では、日本肝胆膵外科学会高度技能専門医、内視鏡外科学会技術認定医が手術を行います。胆のう結石に関する豊富な専門的知識と経験をもとに、安全で確実な腹腔鏡下胆嚢摘出術を行っています。

手術の内容

胆嚢結石、胆嚢炎に対しては腹腔鏡下胆嚢摘出術(お腹に小さい穴を開けて行う)が標準治療として確立されています。腹腔鏡下胆嚢摘出術は開腹手術と比べ、1)手術創が小さいため痛みが少ない、2)手術時間が短いため早期退院が可能、といった利点があります。

手術までの流れ

①外来診察

診察の後、血液検査、超音波検査、DIC-CT検査もしくはMRCP検査を行います。他院ですでにそれらの検査が行われている場合には、省略することも可能な場合があります。手術が必要と判断された場合、手術に必要な検査(採血検査、心電図検査、呼吸機能検査など)を行います。入院前に手術説明、麻酔科受診、入院説明を行います。

②入院

手術前日午後に入院していただきます。病棟で手術の準備を行います。

③手術当日

朝から絶食になります、手術は全身麻酔で行います。手術時間は通常、1時間~2時間程度です。

④術後の経過

手術翌日より食事開始、早期退院をご希望あればこの日に退院することも可能です。

経過に問題がなければ術後2日目に退院となります。ご希望があれば延長することも可能です。

通常は退院後1~2週間で仕事は可能になります。さらに、術後1ヶ月後には、手術前の状態と同じくらいの体力に回復することが多いです。

胆嚢の手術により胆嚢がなくなっても、ほとんどの場合、症状が出ることはありません。頻度は低いですが、下痢や腹部膨満を認めることがありますが、次第に消失していくことが多いです。

医師紹介

| 氏名 | 役職 | 専門医・認定医・その他講習修了 |

|---|---|---|

| 中山 雄介 | 副部長 | 日本肝胆膵外科学会 高度技能専門医 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本膵臓学会認定指導医 日本胆道学会認定指導医 日本内視鏡外科学会 技術認定医(消化器・一般外科) ロボット術者認定医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 消化器がん外科治療 認定医 日本肝胆膵外科学会 ロボット支援膵体尾部切除プロクター(機種名:daVinci) |

| 我如古 理規 | 副部長 | 日本外科学会 外科専門医 厚生労働省 臨床研修指導医 |

| 竹内 豪 | 医員 | 日本外科学会 外科専門医 緩和ケア研修会 修了 |

| 野村 勇貴 | 医員 | 外科専門研修プログラム 専攻医 緩和ケア研修会 修了 |