診療時間

小児循環器・川崎病の診察は完全予約制となっております。

ご受診頂くには、

- 当院の小児科の受診後、小児科医師が小児循環器・川崎病の診察を予約

- 他院を受診し、当院小児循環器・川崎病の受診に向けた紹介状を基に、医療機関さまを通じてのご予約

上記いずれかが必要です。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午後 | - | 奥村 | - | 奥村 | 第1.3.5:濱岡 第2.4:赤木 | - |

診療科の特色

当センターは2016年4月に開設され、以下の病態を持つ方を対象とした診療を行っています。

- 生まれつき心臓の形態と機能に異常のある『先天性心疾患』

- 学校検診で見つかる『不整脈、心筋疾患、弁膜症、肺高血圧、慢性心不全、他』

- 乳幼児期に発病する『川崎病』とその『心血管合併症・後遺症』

- 立ちくらみ、めまい、倦怠感などの不定愁訴を主体とする『自律神経失調』

- スポーツ活動に関する『メディカルチェックと運動指導・処方』

広い範囲の小児循環器系の病態・疾病を対象とし、胎児から新生児、乳幼児、学童、そして成人に達した患者様まで、幅広い年齢層の方々を担当しております。特に、すでに40万~50万人に上る先天性心疾患を有する成人例をはじめ、川崎病既往例も約半数が成人期に達しており、小児期から成人期に至るcarry-overの病態は加齢に伴い種々の修飾因子が加わり複雑化してくることから、その管理が重要視されています。

このことから、当センターでは特に「成人期循環器・川崎病外来」を開設し、後遺症の評価・治療はもちろん、既往者あるいは疑いのある方の検診、さらには動脈硬化性変化などへの進展を予防するため生活指導を行っています。

また、スポーツ医学に関する豊富な経験をもとに、種々の心疾患や心電図異常、あるいはその疑いにより日常生活や学校でのスポーツ活動に不安を持たれる方を対象として、詳細なメディカルチェックとして運動機能・循環機能・呼吸機能を詳細に評価し、客観的で適切な管理指導とともに運動療法および詳細な運動指導を行っています。

診療内容・方針

先天性心疾患

先天性心疾患は、胎児診断をはじめとする早期の非観血的診断法の進歩、新生児乳児の集中治療、新しいカテーテル治療の発展、外科治療の進歩、有効な治療薬の応用などにより、最近では95%以上の患者さんが救命されるようになりました。そして、多くの先天性心疾患患者さんは、小児期の手術を乗り越え成人期に達するようになりました。一方で、これらの患者さんは術後の遺残症だけでなく、年齢とともに生活習慣病の要素が加わり、病態が変動するため成人期先天性心疾患として新たな観点からの診療が求められています。

診断や病状の把握のためには、問診・診察のほか、胸部X線、心電図・心エコー・心臓カテーテル検査・CT検査・MRI検査・血液検査、などを行います。その中でも特に診断精度が高いのが超音波検査法で、先天性心疾患を胎児の段階から診断することができるようになっています。また、CTやMRIを用いた評価では、心血管を三次元表示で観察することができるほか、我々はCT画像上で、独自に開発した動脈・静脈を色分けして描出する動静脈分離イメージングにより複雑な形態異常を評価しています。

現在、子どもの心臓病手術の危険率はおよそ3~4%といわれています。ここ25年ほどで飛躍的に成功率が上がりました。特に、単心室、肺動脈弁閉鎖、三尖弁閉鎖、左室低形成、など、十分に機能する心室が一つしかない重症の先天性心疾患に対しても「フォンタン型手術︓TCPC術」(図)が広く普及し救命率が大きく向上しています。

最近では、外科的に開胸しないで血管内から心臓疾患を治療するカテーテルインターベンション治療が発達してきています。

- 動脈管コイル塞栓術

- 肺動脈弁狭窄解除術

- カテーテルによる心房中隔欠損口閉鎖術(下図)

当センターでは各疾患・病態を考慮して必要に応じて近畿圏内の最適な治療施設と連携をとり治療にあたっています。

川崎病

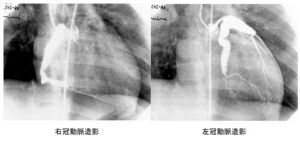

川崎病は乳幼児に好発する急性熱性疾患であり、全身の中型・小型の筋性動脈での血管炎を主病変とした血管炎症候群です。無治療の場合には約25-30%の割合で冠動脈に拡大性病変(coronary artery lesion,CAL ※写真参照)を合併し、この病変は、血栓形成によって心筋梗塞発症の危険因子となります。このため、適切な急性期治療により強い炎症反応を速やかに終息させ、血管病変の出現を抑制することが重要です。現在は、免疫グルブリン大量療法による急性期治療により冠動脈後遺症の発現は約2.8%に改善しています。

1.疫学

三度の全国的な流行が認められたのち、1990年代後半から年々増加傾向にあり、2014年の患者数は過去最高の15,979人を記録しています。また、罹患率も、2013年は0-4歳人口10万人当たり302.5人、2014年は308.0人と、毎年史上最高をしており、少子化の影響で子供の数は減少しているにもかかわらず、1990年代からは絶対数としても増加し続けています。

2.病態

川崎病は自然免疫系の過剰な活性化を特徴とし、炎症性サイトカインおよびケモカインの上昇を伴います。そしてこれらの因子が、発熱の誘導、血液中の急性期蛋白産生や好中球増多、血管炎を誘発してくるものと考えられています。川崎病の原因は様々な説が論じられていますが、いまだ解明されていません。かつては、何らかの感染症が背景にあるだろうという考え方が一般的でしたが、最近は、カビ、細菌、ウイルス、リケッチアなどの病原微生物の体内への侵入が過剰な免疫反応(自然免疫)の引き金となり、これらのどの原因でも発現するような病態が背景に潜んでいるのではないか、という考え方が主流となってきています。

我々は、世界で初めてメタゲノム解析の手法を用いた臨床研究から、口腔内および消化菅内バイオフィルム細菌叢のDysbiosisが免疫系の異常賦活化により川崎病発症に強く関与していることを見出し、この結果をもとにして早期診断法と治療法の改良を試みています。

3.予後

本疾患における予後規定因子は冠状動脈の拡張や冠動脈瘤です。このため、予後を考える上では冠動脈合併症をいかに阻止するかが最も重要なこととなります。また、後遺症が出現した場合、厳重な血栓防止と血管内膜機能改善に向けた治療が必要となります。我々は、心エコーを中心とした形態学的評価とともに、積極的な血管炎症・酸化ストレス・内皮機能の評価と改善の向けた治療に取り組んでいます。

不整脈

こどもでは、日常の生活のなかで症状があることは少なく、学校での心臓検診で初めて異常を指摘されることが多いのが実情です。以下に代表的な不整脈を提示します。

- 期外収縮

- WPW症候群(Wolf-Parkinson-White syndrome)

- QT延長症候群

- ブルガダ症候群

当科では、学校運動管理指導表をベースにしてさらに詳細なメディカルチェック・運動指導・運動処方を行うことで、本人のリスク軽減と心理的な負担軽減を図っています。生活指導や運動管理指導のためには、エルゴメータ負荷による呼気ガス分析を行い、個々の心肺能力を評価するとともに、安全な有酸素運動の自己認識を指導します。また、個々の希望により日頃の運動量と運動内容を仮想した環境での心肺予備能の評価を行っています。

医師紹介

| 氏名 | 役職 | 専門医・認定医・その他講習修了 |

|---|---|---|

| 奥村 謙一 | 部長 | 医学博士 日本小児科学会 小児科専門医・指導医 日本小児循環器学会 小児循環器専門医 日本超音波医学会 超音波専門医・指導医 日本小児循環器学会 評議員 日本小児心臓MRI研究会 評議員 近畿胎児心臓病研究会 評議員 厚生労働省 臨床研修指導医 |